Die Forderung der IG Metall nach einer Vier-Tage-Woche ist mehr als nur Tarifpoker: Es geht um die Frage, wer die Kontrolle über unsere Zeit hat

Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich – mit dieser Forderung will die IG Metall in die Ende 2023 anstehende Stahl-Tarifrunde ziehen. Real geht es um die Verkürzung der tariflichen Wochenregelarbeitszeit von 35 auf 32 Stunden, dies allerdings bei vollem Lohnausgleich. Das hat es lange nicht mehr gegeben.

Die IG Metall wagt sich damit auf ein Feld, das ungleich härter umkämpft ist als ein paar Lohnprozente. Beim Arbeitszeitthema kochen sofort die Emotionen hoch. Rein ökonomisch kann man das nicht erklären, denn Zeit ist bekanntlich Geld und umgekehrt. Arbeitszeit – vor allem die Frage der Regelarbeitszeit, des Arbeitstages, der Arbeitswoche – ist aber viel mehr. Zeit ist Macht. Wer über die Lebenszeit anderer Menschen verfügen kann, übt seine Herrschaft aus. Was Hörigkeit und Leibeigenschaft für den mittelalterlichen Feudalherren bedeuteten, ist das Direktionsrecht über die vertraglich festgeschriebene Arbeitszeit für die kapitalistische Klasse. Arbeitszeitverkürzung ist ein Stück Kontrollverlust, und was für Panikattacken drohender Kontrollverlust bei der modernen Unternehmerschaft auslösen kann, hat man zuletzt beim großen Kulturkampf ums Recht auf Homeoffice gesehen.

Zeit ist nicht nur Geld: Zeit ist Macht

Genau wie die „Präsenzpflicht“ ist Arbeitszeit ein kultureller Code, tief eingeschrieben in unsere gesellschaftliche DNA. Man kann die historischen Wurzeln dieses Phantasmas freilegen, von Max Webers protestantischer Arbeitsethik bis hin zu den Top-Performern der Gegenwart, die sich vermeintlich oder tatsächlich, wer will das schon entscheiden, 70, 80 Stunden in der Woche aufopfern – für Wohlstand, Unternehmenserfolg, den Wirtschaftsstandort Deutschland.

Offensichtlich hat sich hier aber etwas gewandelt. Jüngere Beschäftigte sagen: Es geht auch anders. Es ist kein Naturgesetz, dass vollzeitbeschäftigte Väter immer länger arbeiten und Mütter in Minijobs feststecken. Warum nicht generell weniger arbeiten? Es müssen auch nicht in allen Lebensphasen dieselben starren Arbeitszeiten sein. Auf jeden Fall brauchen wir mehr Zeit – füreinander, für die Kinder, für Freunde, für uns selbst.

Dieser kulturelle Wandel, den die Millennials in die Arbeitswelt gebracht haben, konnte deshalb erfolgreich sein, weil sich der Arbeitsmarkt über die kurze Spanne von ein, zwei Generationen von einem Arbeitgeber- zu einem Arbeitnehmermarkt gewandelt hat. „Hauptsache Arbeit“, hieß es in den 90ern und Nullerjahren, und: „Wenn’s dir bei uns nicht passt, dann kündige doch.“ Der Witz ist, dass das die Leute heute wirklich machen, deshalb hört man den Spruch nur noch selten.

Ein neues Leitbild für alle?

Die Forderung der IG Metall nach einer Vier-Tage-Woche trifft damit den Nerv der Zeit. Wollen wir die Stahlindustrie ökologisch transformieren, mit grünem Wasserstoff treibhausgasfrei sauberen Stahl produzieren, muss die Branche attraktiv sein für junge Fachkräfte. Das geht nur mit beschäftigtenfreundlichen Arbeitszeitmodellen. Und wer je ein Stahlwerk von innen gesehen hat, hat eine kleine Ahnung davon, wie anstrengend, kräftezehrend und gesundheitsbelastend viele Arbeiten dort trotz technischen Fortschritts immer noch sind. Drei freie Tage zwischen zwei Schichten sind gewiss keine überzogene Forderung.

Aufregend an der Vier-Tage-Woche ist aber auch, dass sie das Zeug hätte, zu einem neuen Leitbild bei der Wochenarbeitszeit zu werden. So wie es die Fünf-Tage-Woche heute ist. Die Idee, dass die meisten von Montag bis Freitag arbeiten und dann zwei Tage „Wochenende“ haben, ist nicht sehr alt. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag die Regelarbeitszeit bei 48 Stunden an sechs Tagen. In der DDR-Planwirtschaft wurde sie 1957 auf 45 Stunden abgesenkt, zehn Jahre später wurde durch Ministerratsbeschluss die Fünf-Tage-Woche eingeführt. Im Westen Deutschlands war das Angelegenheit der Tarifparteien. Unter dem Motto „Samstags gehört Vati mir“ forderten die DGB-Gewerkschaften ab Mitte der 50er Jahre die 40-Stunden-Woche – flächendeckend Standard wurde sie erst in den 70ern, ins Gesetz schaffte sie es nie. Dort gilt der Samstag bis heute als „Werktag“ – und zwar einer von sechs in der Woche.

Auch wenn Arbeitszeit eine quasi rituelle Norm ist, die das Alltagsleben strukturiert und über Generationen festgezurrt bleibt, kann diese Norm offensichtlich immer wieder umgestoßen und neu verhandelt werden. Die Frage „Wem gehört die Zeit?“ zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Gewerkschaftsbewegung. 1856 galt es als Erfolg, als in der Druckindustrie der Arbeitstag auf zehn Stunden begrenzt wurde. 1889 beschloss der Pariser Kongress der Zweiten Internationale, den 1. Mai zum internationalen Kampftag für den Achtstundentag zu machen. Arbeiterfamilien kämpften für ein Leben jenseits der Fabrik: „8 Stunden Unternehmerdienst – 8 Stunden Schlaf – 8 Stunden Mensch sein.“ Mehr als ein halbes Jahrhundert lang widersetzten sich die Unternehmer dieser Forderung. Es brauchte eine Revolution – die Novemberrevolution 1918 – um den Achtstundentag in Deutschland als gesetzliche Norm durchzusetzen.

Eine Antwort auf die Herausforderung der Transformation

Überhaupt, Revolutionen und Zeit: Der Kampf um die Zeit war für die Gewerkschaften immer auch verbunden mit der Suche nach strategischen Antworten auf große gesellschaftliche Umbrüche. Als Mitte Ende der 70er die Massenerwerbslosigkeit wuchs, forderten die Gewerkschaften die Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden mit vollem Lohnausgleich. Es brauchte fast ein Jahrzehnt und einen sechswöchigen Erzwingungsstreik, bis der Einstieg in die 35-Stunden-Woche in der Metall- und Elektroindustrie 1984 erkämpft war – beendet wurde er bis heute nicht, in Ostdeutschland gilt weiterhin die 38-Stunden-Woche. Ein Streik der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen für die Angleichung der Wochenarbeitszeiten in Ost und West endete vor zwanzig Jahren mit einer Niederlage – sabotiert von „Betriebsratsfürsten“ westdeutscher Automobilkonzerne, die den Kolleginnen und Kollegen im Osten ihre Solidarität verweigerten, gerade in dem Moment, als der Streik anfing, Wirkung zu zeigen.

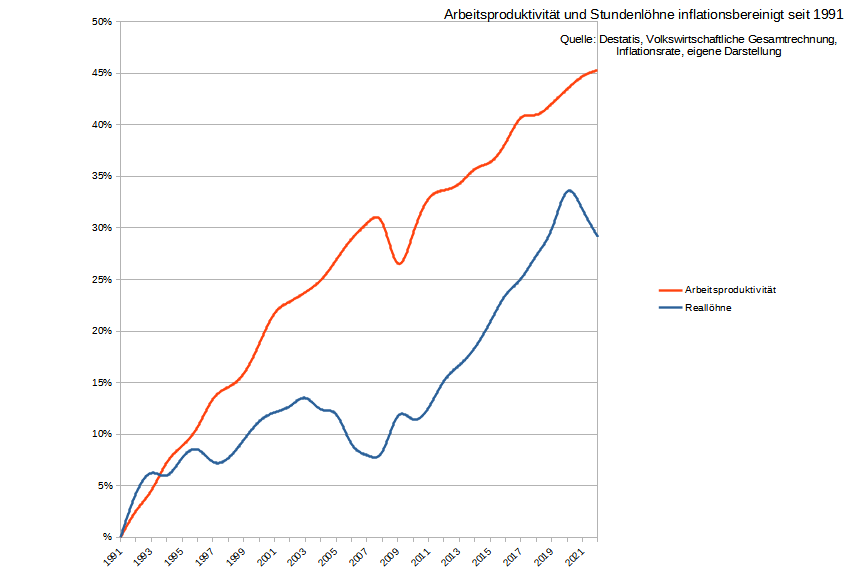

Durchsetzen konnten sich 2003 im Kampf um die 35-Stunden-Woche allerdings die ostdeutschen Stahlbeschäftigten, und zwar innerhalb von Tagen. Offensichtlich ist die Durchsetzungsmacht am Hochofen, der niemals ausgehen darf, doch ein Stück weit größer als am Montageband. Insofern hat sich die Gewerkschaft auch diesmal für ihre revolutionäre Forderung eine gute Branche ausgesucht. Aber ist eine Vier-Tage-Woche wirtschaftlich überhaupt möglich und vertretbar? Ein Blick in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung des Statistischen Bundesamtes zeigt: Die Arbeitsproduktivität je Beschäftigtenstunde quer durch alle Branchen ist seit 1991 um fast die Hälfte gestiegen – die Reallöhne aber nicht mal um ein Drittel. Der Rest ist Aufopferung für Standort Deutschland, Aufbau Ost, Quartalszahlen und Investor Relations.

Es ist Zeit, den Trend mal wieder umzukehren und die Frage zu stellen: Wer hat die Definitionsmacht über den Arbeitstag? Was steht im Mittelpunkt? Der Verwertungszwang, die Shareholder, die Wünsche der Kunden? Oder haben Beschäftigte auch ein Recht auf Teilhabe an der steigenden Produktivität? Auf Sicherung von Arbeitsplätzen, Freiräume für menschliche Entwicklung – ein Recht, ihr Leben humaner zu gestalten?