Alarm in der Autoindustrie: Ausgerechnet bei Bosch, dem weltgrößten Zulieferer, geht die Belegschaft auf die Barrikaden – aus Angst vor Stellenabbau und Wut über die Abkehr des Managements von der Sozialpartnerschaft. Bei den Protesten gegen den Stellenabbau beim weltgrößten Automobilzulieferer Bosch geht es auch um die Frage: Kann die IG Metall verhindern, dass die Beschäftigten unter die Räder der Transformation kommen? Unsere Hintergrundstory im aktuellen Freitag (13/2024). Am Kiosk und im Abo.

>>> Artikel als PDF

Archiv der Kategorie: our 2 cents

GDL vs. Bahn: Beide Seiten sind schuld an den Streiks? Unsinn!

Mit 28 Eisenbahn-Unternehmen hat die Fahrpersonalgewerkschaft GDL genau das vereinbart, was sie vom Management der DB AG fordert. Doch das Staatsunternehmen versucht, sich auf Kosten der eigenen Beschäftigten einen Vorteil gegenüber seinen Mitbewerbern zu sichern. Von Jörn Boewe, der Freitag 10/2024

Mit der Deutschen Bahn zu verreisen, wird von Jahr zu Jahr abenteuerlicher. Inzwischen ist man froh, wenn man überhaupt noch ankommt. Wer mit dem ICE in die Schweiz fährt, muss an der Grenze in einen Zug der Schweizer Bundesbahn (SBB) umsteigen – die Eidgenossen wollen sich von der Deutschen Bahn nicht mehr ihren Taktfahrplan durcheinanderbringen lassen. Lange her die Zeiten, in denen das deutsche Eisenbahnwesen als Vorbild in Technik, Betrieb und Organisation galt.

„In Deutschland haben Züge keine Verspätung, sondern eine voraussichtliche Ankunftszeit“, twitterte ein Sprecher der SBB einmal, aber das ist auch schon wieder zehn Jahre her. Seither ist alles nur schlimmer geworden. „Deutschlands verspätete Züge verursachen eine Kulturkrise – eine Peinlichkeit‘“ titelte das Wall Steet Journal vergangenen Sommer. Ihr Management hat die Deutsche Bahn nicht nur zum Gespött Europas, sondern der ganzen Welt gemacht. Ein echter Global Player eben.

„In Deutschland haben Züge keine Verspätung, sondern eine voraussichtliche Ankunftszeit“, twitterte ein Sprecher der SBB einmal, aber das ist auch schon wieder zehn Jahre her. Seither ist alles nur schlimmer geworden. „Deutschlands verspätete Züge verursachen eine Kulturkrise – eine Peinlichkeit‘“ titelte das Wall Steet Journal vergangenen Sommer. Ihr Management hat die Deutsche Bahn nicht nur zum Gespött Europas, sondern der ganzen Welt gemacht. Ein echter Global Player eben.

Weiterlesen

Major trends in work at sea. A view from the seagull’s perspective

„‘Major trends in work at sea: outline of a political economy of maritime labour’, written by Jörn Boewe, discusses what a meaningful description of the maritime-industrial-logistic complex could be and outlines some of its key structural features and trends. It provides an overview of the major global players among shipping companies, crewing agencies, port operators and shipyards. It takes an integrated, overall view to define the field, including industries like fishery, off-shore-wind-energy or ship-building and ship wrecking, just to mention some. The long-term trends in the global labour market for seafarers, the global downward spiral in wages and working conditions triggered by the system of ‘flags of convenience’ are portrayed, but also the partially successful efforts of the International Transport Workers’ Federation and national trade unions to stop and maybe reverse the ‘race to the bottom’.“

HANDBOOK OF RESEARCH ON THE GLOBAL POLITICAL ECONOMY OF WORK

Gewerkschaften im Aufwind?

Gewerkschaften vermelden so viele neue Mitglieder wie noch nie in kurzer Zeit. Woran liegt das? Und wird die kriselnde Arbeiterbewegung daraus neue Stärke ziehen?

Darüber schreibt Jörn Boewe im neuen Freitag (26/2023): „Wo immer Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter auf die Menschen zugehen und ein Angebot machen, gemeinsam nach Lösungen und Verbesserungen zu suchen, gehen Mitgliederzahlen und Aktionsbereitschaft nach oben. Aber Achtung: Das heißt nicht, dass die Krise der Gewerkschaften überwunden ist. Die verlieren seit 30 Jahren Mitglieder, und auch in diesem Jahr wird das so bleiben. Die Gründe dafür sind vielfältig – Strukturwandel, Kulturwandel, Demografie. Mit einigen dieser Megatrends müssen sich Gewerkschaften arrangieren, aber es gibt Dinge, die sie anschieben können. Mit Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommen, gehört dazu.“

Ab sofort im gut sortierten Zeitschriftenhandel.

>>> Artikel als PDF >>>

Im Osten was Neues …

Zwei Veröffentlichungen aus unserem Haus schauen in diesem Frühsommer Richtung Osten: Ein Gespräch mit Katja Barthold, Boris Bojilov und Stefan Bornost über die Chancen und Schwierigkeiten gewerkschaftlicher Arbeit in Ostdeutschland (erschienen in der Zeitschrift Luxemburg 1/2023). Eine der Kernthesen bringt Stefan Bornost so auf den Punkt: „Organisierung klappt. Hauptsächlich, weil die Arbeitsmarktsituation heute eine andere ist. Die Leute haben weniger Angst.“ >>> mehr>>>

Außerdem gibt es einen Artikel im aktuellen Heft der Zeitschrift Sozialismus (Nr. 6/2023) aus Hamburg, in dem wir dafür argumentieren, IG Metall und Betriebsräte deutscher Unternehmen sollten im Prozess der aktuellen Transformation der Automobilindustrie die osteuropäische Peripherie genauer in den Blick nehmen: „Auch wenn China und die USA als Produktionsstandorte und Absatzmärkte an Bedeutung gewinnen und im globalen Subventionswettlauf etwa um die Ansiedlung neuer Batteriefabriken eine enorme Sogwirkung entfalten, lohnt es sich für die IG Metall und die europäischen Automobilarbeitergewerkschaften, die unmittelbare Peripherie nicht aus dem Fokus zu verlieren. Osteuropa bleibt für die deutsche Autoindustrie verlängerte Werkbank und strategischer Zielort für die Verlagerung arbeitsintensiver Produktion – und inzwischen sogar mehr als das.“ Die Antwort auf den Verlagerungsdruck kann nur gewerkschaftliche Kooperation und Unterstützung in den Zielländern sein. Dafür braucht es Strategie, Ressourcen und einen langen Atem. Aber: Es gibt durchaus Beispiele, dass das funktionieren kann, wie etwa das der Mercedes-Benz-Tochter StarTransmission im rumänischen Cugir zeigt, wo es der Gewerkschaft SindICAtul Liber Independent (ICA) gelang, mit Unterstützung von IG Metall und industriALL einen Tarifvertrag zu erkämpfen. Und andererseits? Es gibt dazu keine Alternative, so einfach. >>> mehr >>>

IG-Metall fordert Vier-Tage-Woche: Eine Zeit-Revolution für alle

Die Forderung der IG Metall nach einer Vier-Tage-Woche ist mehr als nur Tarifpoker: Es geht um die Frage, wer die Kontrolle über unsere Zeit hat

Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich – mit dieser Forderung will die IG Metall in die Ende 2023 anstehende Stahl-Tarifrunde ziehen. Real geht es um die Verkürzung der tariflichen Wochenregelarbeitszeit von 35 auf 32 Stunden, dies allerdings bei vollem Lohnausgleich. Das hat es lange nicht mehr gegeben.

In China quietschen die Reifen

Während die Politik in Deutschland weiterhin Mobilität nur rund um das Auto denkt, bleibt in der Autoindustrie gerade kein Stein auf dem anderen. Lange, zu lange, haben die deutschen Hersteller auf den „sauberen Diesel“ gesetzt. Inzwischen bauen VW, Mercedes und BMW auf Elektromobilität – mit großen Versprechungen und mäßigem Erfolg. Digitalkonzerne und Batterieproduzenten machen den alten Automobilkonzernen die Kontrolle der Wertschöpfungsketten streitig. Neue Player wie Tesla, aber auch in Europa bislang weitgehend unbekannte Hersteller aus China, geben den Takt vor.

Meine 2 Cents im neuen Freitag. Im gut sortierten Zeitungshandel. >>> Artikel als PDF

>>> Jörn Boewe/Johannes Schulten: Die Transformation der globalen Automobilindustrie. Trends, Deutungen, sozialökologische Handlungsstrategien – Ein Handbuch für die gewerkschaftliche und politische Praxis #automotive #transformation #Verkehrswende #mobility #Mobilitätswende

https://www.rosalux.de/publikation/id/50028?fbclid=IwAR0CnEOEBTYMAEIRYRl0xM89tXrb61WyYZ3RS0mc4ZPkh80RVdnMSkkqwRI

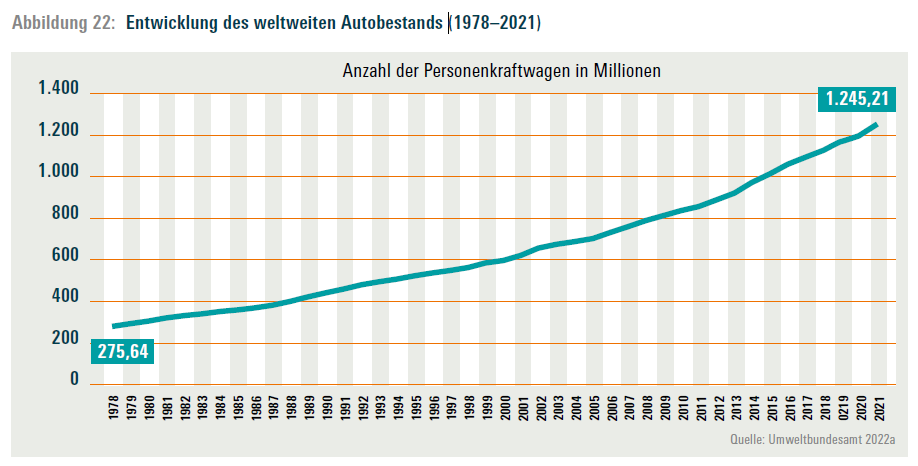

Zu viele Autos auf der Welt

Teaser #12. Wenn der weltweite Pkw-Bestand linear im gleichen Tempo weiterwächst wie in den letzten zwei Jahrzehnten (Abb. 22), gibt es im Jahr 2040 rund 2,35 Milliarden Pkw auf der Welt. Verschiedene Studien kommen zu ähnlichen Ergebnissen. So geht eine von Prognos im Auftrag von Shell erstellte Untersuchung davon aus, dass «die globale Pkw-Flotte allein bis 2050 auf fast 2,5 Milliarden Pkw» wächst (Shell Deutschland/Prognos 2014). Eine Untersuchung des IWF-Experten Marcos Chamon im Journal Economic Policy kam bereits 2008 zu dem Ergebnis, «dass die Zahl der Autos zwischen 2005 und 2050 um 2,3 Milliarden zunehmen wird, davon 1,9 Milliarden in den Schwellen- und Entwicklungsländern » (Chamon et al. 2008: 244).

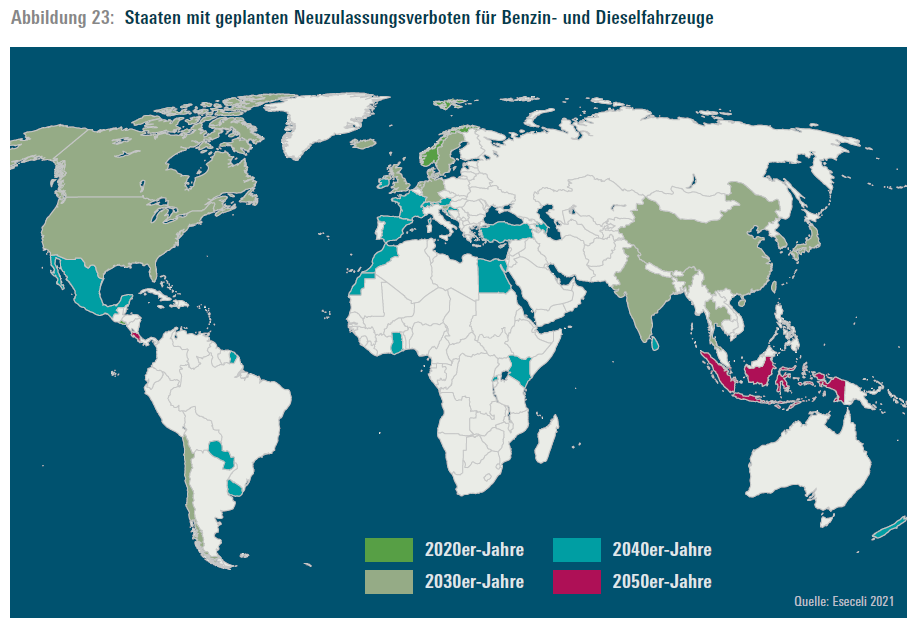

Das würde bedeuten, dass in zwei Jahrzehnten trotz eines rasanten «Markthochlaufs» für Elektroautos immer noch genauso viele Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor unterwegs sind wie heute. Bei aller Euphorie im Zusammenhang mit dem Elektroauto sollte nicht vergessen werde, dass in einem Großteil der Welt auf absehbare Zeit weder ein Verbot von Verbrennungsmotoren geplant ist noch auch nur im Ansatz eine Infrastruktur für die breitere Nutzung von Elektro-Pkw existiert (Abb. 23). In einigen dieser Weltregionen gibt es bereits jetzt eine hohe bzw. dynamisch wachsende Motorisierungsrate (Abb. 24).

Tatsächlich kann 2023 niemand exakt prognostizieren, wie viele Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weltweit noch gebaut werden, geschweige denn, wie lange sie genutzt werden. Relativ detaillierten Einblick in die aktuellen Planungen der großen Hersteller gibt eine im November 2022 veröffentlichte Greenpeace-Studie. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die Automobilkonzerne bis 2040 aktuell noch 645 bis 778 Millionen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge mit Diesel- oder Benzinmotor produzieren wollen. Die Menge sprengt den Berechnungen zufolge das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens bei Weitem, allenfalls die Hälfte des geplanten Produktionsvolumens sieht die Studie noch als vertretbar an (Teske et al. 2022). Mit anderen Worten: Selbst wenn die optimistischeren Szenarien in Bezug auf die Markteroberung durch das E-Auto eintreten, haben wir in 20 Jahren weltweit mehr oder weniger immer noch die gleichen THG-Emissionen durch Verbrennungsmotoren – die Emissionen aus der Produktion und dem Betrieb von einer Milliarde Elektroautos und der zusätzliche Ressourcenverbrauch kämen noch hinzu. Auch wenn die produktions- und betriebsbedingten Emissionen je Elektrofahrzeug aufgrund effizienterer Technologien und eines «grüneren» Strommixes tendenziell sinken dürften, ist es offensichtlich, dass das skizzierte Szenario nicht zu einer Reduzierung, sondern zu einer Ausweitung der THG-Emissionen des Pkw-Verkehrs führen würde.

Die Elektrifizierung des Antriebsstrangs allein ist keine effektive klimapolitische Maßnahme, solange sie im Kontext einer Fortschreibung des autozentrierten Verkehrsmodells stattfindet. Die Vorteile des Elektroautos (hoher energetischer Wirkungsgrad, günstige THG-Lebenszyklusbilanz) können nur dann ihre Wirksamkeit entfalten, wenn der Bestand an Pkw insgesamt reduziert wird und die Fahrzeuge über eine lange Lebensdauer genutzt werden und hohe Gesamtlaufleistungen erzielen.

Dies würde voraussetzen, dass es innerhalb weniger Jahre zu einer massenhaften Abkehr vom Modell des individuell-privaten Pkw hin zu einer viel stärkeren Sharing-Nutzung kommen müsste und wenn öffentliche Verkehrssysteme massiv ausgebaut werden, auch in ländlichen und suburbanen Gebieten. Leitbild müsste ein integriertes Mobilitätssystem sein, in dem ein emissionsfreier Linienverkehr von Bussen und Bahnen das Rückgrat bildet und die Lücken in dünn besiedelten Gebieten über elektrische Rufbusse, Shuttles, Taxis und Carsharing-Flotten geschlossen werden, die als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge organisiert sind. Um einen globalen Effekt zu haben, müsste ein derartiges Leitbild aber auch in den aufstrebenden Volkswirtschaften Brasiliens, Indiens oder Chinas als erstrebenswertes Ziel angesehen werden. Davon sind wir derzeit weit entfernt.

> Jörn Boewe/Johannes Schulten

Die Transformation der globalen Automobilindustrie. Trends, Deutungen, sozialökologische Handlungsstrategien – Ein Handbuch für die gewerkschaftliche und politische Praxis

#automotive #transformation #Verkehrswende #mobility #Mobilitätswende

Deutschland streikt!

… ist der Titel meines Leitartikels in der neuen Ausgabe der Wochenzeitung Der Freitag, 12/2023. „Gefühlt wird in Deutschland derzeit so viel gestreikt wie lange nicht“, heißt es darin. „Die aktuellen Arbeitsniederlegungen werden in der Öffentlichkeit viel stärker wahrgenommen als etwa die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie im Herbst.“ Das ist aber nicht so, „weil mehr gestreikt wird, sondern weil sie das Alltagsleben vieler Menschen direkt tangieren. Wenn ein paar Tage keine Pakete kommen, der Müll liegen bleibt oder Busse und Bahnen nicht fahren, merkt man das sofort. Für die Gewerkschaften hat das Vor- und Nachteile: Sie haben die große Bühne für ihr Thema, müssen sie aber auch bespielen können. Die Sympathie für Streiks, von denen man selbst betroffen ist, besonders im Verkehrssektor, ist fragil, der Kampf um die öffentliche Meinung kein Selbstläufer.“ Denn: „Die Hegemonie haben andere.“ Im aktuellen Freitag, ab Donnerstag am Kiosk. >>> zum Artikel >>>

Organisieren am Konflikt

„Mitglieder wollen sich beteiligen und mitbestimmen, wenn es um ihre persönlichen und unsere gemeinsamen Interessen geht.“ Der Satz ist von Andrea Kocsis, ver.di-Vizevorsitzende und die Frau hinter dem aktuellen Streik bei der Post. Er steht in dem VSA-Buch „Organsieren am Konflikt“ von 2013, dem Organizing-Klassiker von ver.di. 2013 erschien, ebenfalls bei VSA, auch „unser“ vom damaligen IG-Metall-Vize herausgegebenes Buch „ORGANIZING. Die Veränderung der gewerkschaftlichen Praxis

durch das Prinzip Beteiligung“ (das IG Metall-Pendant sozusagen). Der Titel „Organisieren am Konflikt“ stammt eigentlich von Heiner Dribbusch und steht über seinem Beitrag im ver.di-Buch. Und weil er so schön ist, hat ihn jemand nun ein drittes Mal „ausgeliehen“ und über mein Kocsis-Porträt gesetzt, das ich Ende Februar für die Wochenzeitung Der Freitag geschrieben habe. Leider ist mir ein Zahlendreher unterlaufen: Andrea Kocsis ist 1965 geboren, nicht ’56, wie in der Druckfassung steht.