Tarifflucht und Dumpinglöhne: Droht auch bei uns ein Lkw-Fahrermangel wie in England?

Von Jörn Boewe der Freitag, 43/2021, 22. Okt. 2021

Auf Brummionline.com gibt es Diskussionen und jede Menge praktische Tipps. Hinweise zum „Parken in Industriegebieten“ liest man da, und über Supermärkte, auf deren Parkplätze auch ein Sattelschlepper passt. Man tauscht sich aus über elektrische Lkw-Modelle von Daimler und Volvo und die Vorzüge von Abbiegeassistenten. Doch dazwischen herrscht Aufregung: „Lkw-Fahrer am Limit“, heißt es da, und „Transportbranche schlägt Alarm: Kollaps der Lieferketten droht.“

Die Bilder aus Großbritannien sind da nur wenige Wochen alt. Leere Supermarktregale, lange Schlangen vor Tankstellen, Einsätze der Armee, um die Grundversorgung zu garantieren: All das nur, weil es zu wenig Lkw-Fahrer gibt. Der Brexit und die darauf folgenden politischen Entscheidungen mögen das Problem dort verschärft haben, doch vor allem lag die Zuspitzung daran, dass den britischen Truckern der Nachwuchs fehlt: Zigtausende Brummifahrer gehen in Rente oder hängen ihren Lkw-Führerschein an den Nagel, weil sie einen anderen Job annehmen, nicht genug junge rücken nach. Das könnte auch hierzulande passieren.Tatsächlich warnten auch Deutschlands Fuhrunternehmer vor Kurzem eindrücklich: In zwei, drei Jahren drohe ein „Versorgungskollaps, ähnlich wie in England“. Mit einem „Aktionsplan Fahrermangel“ meldete sich der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) Mitte Oktober zu Wort. Nur mit einem „gesamtgesellschaftlichen Kraftakt“, so BGL-Vorstandssprecher Dirk Engelhardt, könne die Katastrophe noch verhindert werden.

Nun hat Deutschland nicht vor, aus der EU auszutreten. Dennoch ist das Szenario des BGL plausibel, und es kommt auch nicht überraschend. Der Beruf des Lkw-Fahrers stirbt auch in Deutschland langsam, aber sicher aus. Jahr für Jahr gehen rund 30.000 Fahrer in Rente. Ihnen stehen nur 17.000 Berufseinsteiger gegenüber. Schon heute fehlen nach Schätzungen des BGL 60.000 bis 80.000 Berufskraftfahrer. Der Beruf sollte attraktiver gemacht werden, findet Engelhardt. Wertschätzung, Image und Arbeitsbedingungen müssten dringend verbessert werden.

Einer, der da zustimmen kann, ist Udo Skoppeck. Seit fast 40 Jahren sitzt er „auf dem Bock“. Skoppeck fährt für ein nordrhein-westfälisches Familienunternehmen und hat über die Zeit Höhen und Tiefen mitgemacht. Allein, dass jetzt eine „gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung“ kommt, kann er schwer glauben. Denn er hat über die Jahrzehnte aus nächster Nähe erlebt, wie der Beruf des Lkw-Fahrers regelrecht ruiniert wurde.

„In den 80ern bin ich in guten Monaten mit 6.000 Mark nach Hause gegangen“, erzählt er. „Als Kraftfahrer im Fernverkehr konnte ich mich damals fast schon zu den Besserverdienenden zählen. Ich konnte mir ein Haus kaufen und renovieren. Heute wäre das völlig utopisch.“

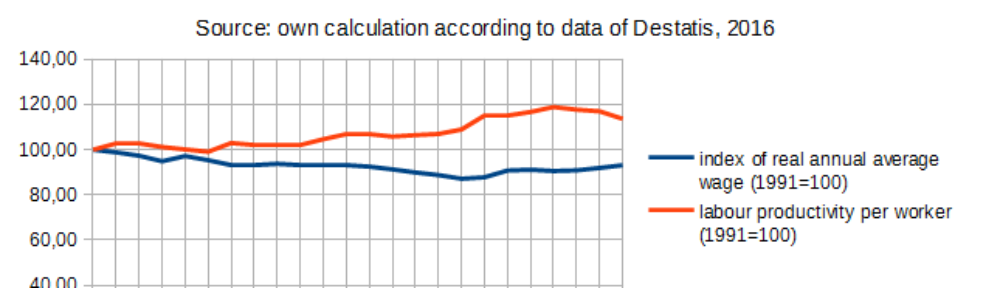

Dabei gehört Skoppeck in seinem Beruf immer noch zu jenen, deren Arbeitsbedingungen vergleichsweise anständig sind. Mit 3.000 Euro brutto ist er „ganz und gar nicht an der Untergrenze unterwegs“. Trotzdem hatten seine 6.000 Mark aus dem Jahr 1984 eine ganz andere Kaufkraft als 3.000 Euro heute: Der Reallohnverlust zieht sich durch sein gesamtes Arbeitsleben. Aber das ist nicht die einzige Verschlechterung – die Arbeit selbst hat sich verändert. Drastischster Einschnitt: „Früher sind wir an die Laderampe gefahren, und dann hat sich ein freundlicher Mitarbeiter darum gekümmert, dass der Wagen entladen wurde. Heute muss das fast überall der Fahrer selbst machen.“ Um Kosten zu drücken, haben die Speditionen die Ladearbeiten nach und nach auf die Fahrer abgewälzt.

Möglich wurde das auch, weil es seit den 1990ern keinen bundesweiten Manteltarifvertrag für Lkw-Fahrer mehr gibt. Der Mauerfall war der Startschuss für den Unterbietungswettbewerb bei Arbeitsbedingungen und Löhnen, erinnert sich Skoppeck: „Die ostdeutschen Kollegen wussten es nicht besser und waren froh, dass sie Westmark verdienen konnten, die Spediteure haben zugeschlagen. Während ich mit meinem Tariflohn von 16 Mark 50 glücklich war, haben die für zehn Mark gearbeitet.“

Mit der EU-Osterweiterung ab 2004 gerieten die Standards erneut ins Rutschen. Was im Brüsseler Amtsjargon „Dienstleistungsfreiheit“ heißt, ist faktisch ein Code für den Unterbietungswettbewerb, der seitdem auf Europas Straßen herrscht. Die paradoxen Folgen sind auf dem Lkw-Parkplatz einer beliebigen Autobahnraststätte zu beobachten: Auf den großen Sattelschleppern, die dort überall stehen, stecken vorn und hinten unterschiedliche Kennzeichen. Während die Auflieger mit der Fracht fast ausnahmslos deutsche oder westeuropäische Nummernschilder tragen, sind die Zugmaschinen größtenteils in Osteuropa zugelassen: in Polen, Belarus, Bulgarien, Rumänien, der Ukraine. Osteuropäische Trucks mit osteuropäischen Fahrern transportieren Fracht für deutsche Auftraggeber durch Europa. Und das zu osteuropäischen Dumpinglöhnen, versteht sich.

Grigori schläft in der Kabine

Michael Wahl vom DGB-Projekt „Faire Mobilität“ berät ausländische Lkw-Fahrer bei der Wahrnehmung ihrer Rechte. Die meisten sind sich nicht bewusst, dass die Zustände durchaus auch anders sein könnten. Grundlegende Aufklärung tut not, etwa durch Flyer in den jeweiligen Landessprachen, die Michael und seine Kolleginnen und Kollegen an die Fahrer verteilen.

Einer der Fahrer ist Grigori, dem Michael Wahl an diesem Nachmittag an der Raststätte Michendorf am Berliner Ring bei Potsdam einen Flyer in die Fahrerkabine reicht. Grigori ist Ukrainer, arbeitet für eine Spedition in Ostpolen, nahe der Grenze zu seiner Heimat. Alle zwei Monate, sechsmal im Jahr, kommt er für jeweils zwei Wochen nach Hause zur Familie. Den Rest des Jahres fährt er acht Wochen am Stück kreuz und quer durch Europa, schläft in der Fahrerkabine, auf Parkplätzen, direkt neben der Autobahn.

„Notfallbett“ heißt der Schlafplatz in der Fahrerkabine. Aber dort zu schlafen ist für die ausländischen Fernfahrer auf Europas Straßen längst zum Normalzustand geworden. Im Sommer wird es oft so heiß, dass man in der Kabine gar nicht schlafen kann. Die Klimaanlage kann man auf dem Parkplatz nicht laufen lassen, weil sonst am nächsten Morgen die Batterien leer sind. Jeder Toilettenbesuch auf deutschen Raststätten kostet Geld. Was das bedeutet, kann man auf jedem Lkw-Parkplatz an der Bundesautobahn riechen. Mittlerweile wird es auch in den osteuropäischen EU-Staaten immer schwieriger, zu solchen Bedingungen Fahrer zu finden. Und so werben die osteuropäischen Subunternehmer verstärkt Arbeitskräfte in „Drittstaaten“ an: in Belarus, der Ukraine und sogar auf den Philippinen.

Das ist heute die Realität eines Berufes, den besorgte Fuhrunternehmer wieder attraktiver machen wollen: Übermüdung, keine Zeit für Pausen, unterirdische Bezahlung. Die meisten Fahrer bei osteuropäischen Firmen arbeiten für einen Monatslohn um die 500 Euro. Zwar steht ihnen, sobald sie die deutsche Grenze überqueren, der deutsche gesetzliche Mindestlohn zu. Doch die Unternehmen umgehen ihn, indem sie Spesenzahlungen, die eigentlich für Übernachtung und Verpflegung während der Fahrt gedacht sind, auf die im niedrigen einstelligen Bereich liegenden osteuropäischen Mindestlöhne anrechnen.

Das ist zwar nicht legal, doch die deutschen Behörden drücken beide Augen zu – eine „zweifelhafte Praxis“, findet BGL-Vorstand Engelhardt. Sofern nicht mal ein Fahrer individuell dagegen klagt, kommen die Unternehmen damit durch. Also praktisch immer. Kurzum: Das Modell ist illegal, aber behördlich toleriert und profitabel.

Dabei wäre es im Prinzip möglich, die Abwärtsspirale zu stoppen, meint Michael Wahl. „Es gibt auf dem Bau und in der Fleischindustrie Beispiele, wie man mit allgemeinverbindlichen Tarifverträgen Arbeitsbedingungen deutlich verbessern konnte.“ Wenn Verdi als zuständige Gewerkschaft den BGL als Branchenverband beim Wort nehmen würde, müsse das keine Utopie bleiben. Bei Verdi selbst winkt man allerdings ab: nicht machbar, unrealistisch. Tarifverträge für den Gütertransport habe man nur auf Landesebene, daran werde sich so schnell auch nichts ändern. Und beim BGL heißt es: „Ein für ganz Deutschland allgemeinverbindlicher Tarifvertrag entspricht leider nicht der wirtschaftlichen Realität.“ Hierin sind sich die Sozialpartner also einig. Man müsste! Aber man kann nun mal nichts machen.