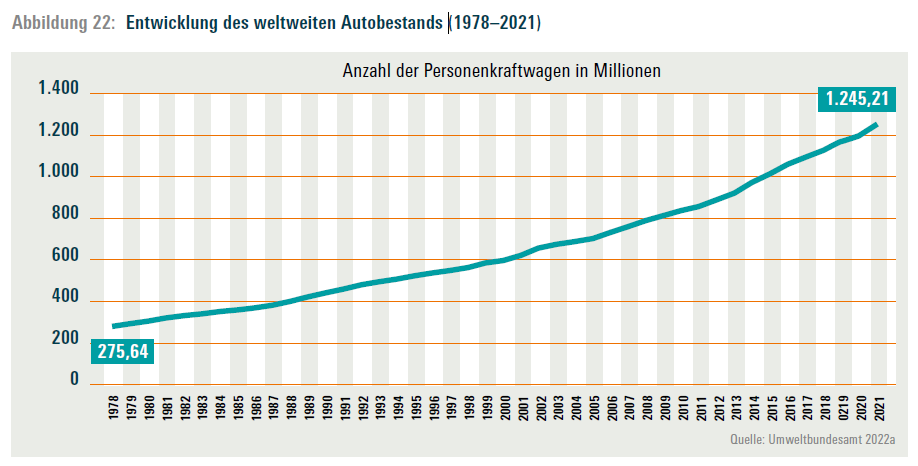

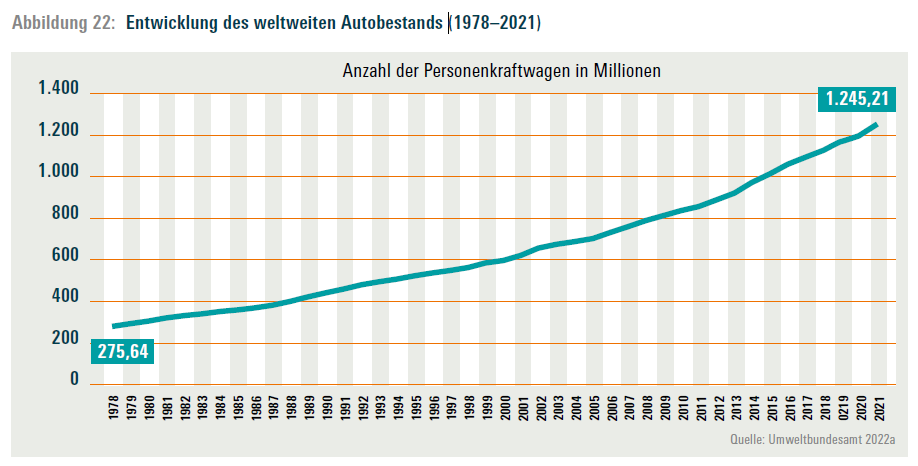

Teaser #12. Wenn der weltweite Pkw-Bestand linear im gleichen Tempo weiterwächst wie in den letzten zwei Jahrzehnten (Abb. 22), gibt es im Jahr 2040 rund 2,35 Milliarden Pkw auf der Welt. Verschiedene Studien kommen zu ähnlichen Ergebnissen. So geht eine von Prognos im Auftrag von Shell erstellte Untersuchung davon aus, dass «die globale Pkw-Flotte allein bis 2050 auf fast 2,5 Milliarden Pkw» wächst (Shell Deutschland/Prognos 2014). Eine Untersuchung des IWF-Experten Marcos Chamon im Journal Economic Policy kam bereits 2008 zu dem Ergebnis, «dass die Zahl der Autos zwischen 2005 und 2050 um 2,3 Milliarden zunehmen wird, davon 1,9 Milliarden in den Schwellen- und Entwicklungsländern » (Chamon et al. 2008: 244).

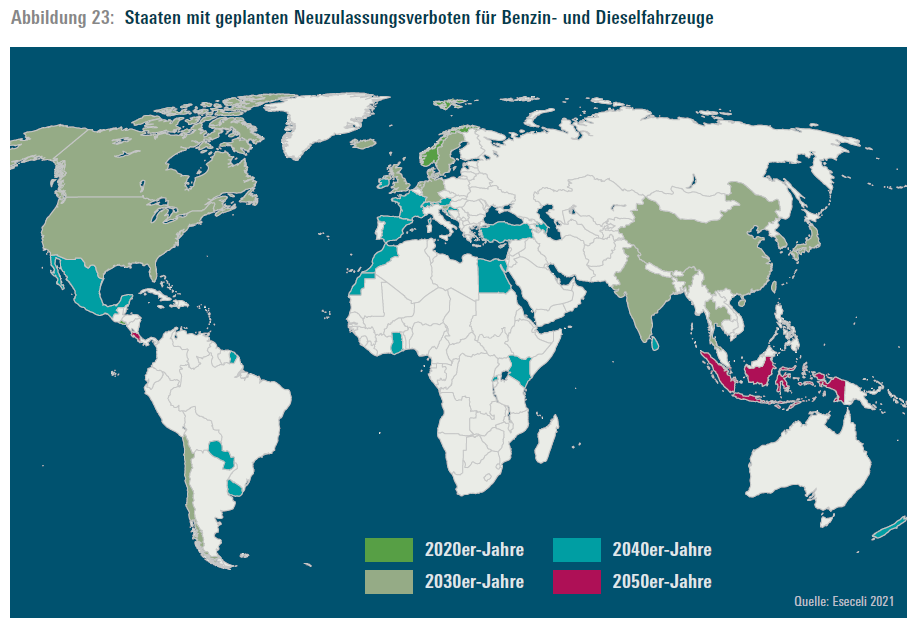

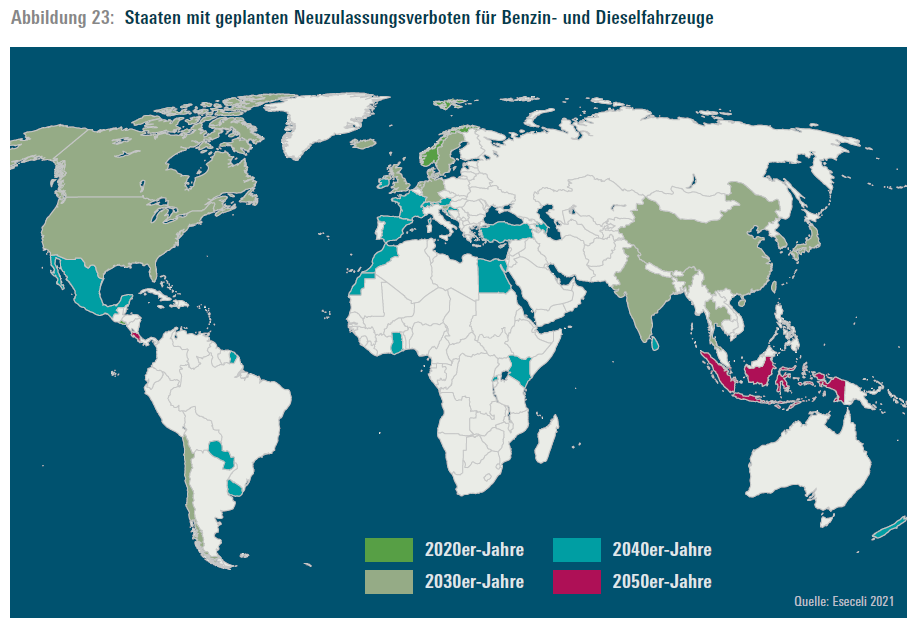

Das würde bedeuten, dass in zwei Jahrzehnten trotz eines rasanten «Markthochlaufs» für Elektroautos immer noch genauso viele Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor unterwegs sind wie heute. Bei aller Euphorie im Zusammenhang mit dem Elektroauto sollte nicht vergessen werde, dass in einem Großteil der Welt auf absehbare Zeit weder ein Verbot von Verbrennungsmotoren geplant ist noch auch nur im Ansatz eine Infrastruktur für die breitere Nutzung von Elektro-Pkw existiert (Abb. 23). In einigen dieser Weltregionen gibt es bereits jetzt eine hohe bzw. dynamisch wachsende Motorisierungsrate (Abb. 24).

Tatsächlich kann 2023 niemand exakt prognostizieren, wie viele Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weltweit noch gebaut werden, geschweige denn, wie lange sie genutzt werden. Relativ detaillierten Einblick in die aktuellen Planungen der großen Hersteller gibt eine im November 2022 veröffentlichte Greenpeace-Studie. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die Automobilkonzerne bis 2040 aktuell noch 645 bis 778 Millionen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge mit Diesel- oder Benzinmotor produzieren wollen. Die Menge sprengt den Berechnungen zufolge das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens bei Weitem, allenfalls die Hälfte des geplanten Produktionsvolumens sieht die Studie noch als vertretbar an (Teske et al. 2022). Mit anderen Worten: Selbst wenn die optimistischeren Szenarien in Bezug auf die Markteroberung durch das E-Auto eintreten, haben wir in 20 Jahren weltweit mehr oder weniger immer noch die gleichen THG-Emissionen durch Verbrennungsmotoren – die Emissionen aus der Produktion und dem Betrieb von einer Milliarde Elektroautos und der zusätzliche Ressourcenverbrauch kämen noch hinzu. Auch wenn die produktions- und betriebsbedingten Emissionen je Elektrofahrzeug aufgrund effizienterer Technologien und eines «grüneren» Strommixes tendenziell sinken dürften, ist es offensichtlich, dass das skizzierte Szenario nicht zu einer Reduzierung, sondern zu einer Ausweitung der THG-Emissionen des Pkw-Verkehrs führen würde.

Die Elektrifizierung des Antriebsstrangs allein ist keine effektive klimapolitische Maßnahme, solange sie im Kontext einer Fortschreibung des autozentrierten Verkehrsmodells stattfindet. Die Vorteile des Elektroautos (hoher energetischer Wirkungsgrad, günstige THG-Lebenszyklusbilanz) können nur dann ihre Wirksamkeit entfalten, wenn der Bestand an Pkw insgesamt reduziert wird und die Fahrzeuge über eine lange Lebensdauer genutzt werden und hohe Gesamtlaufleistungen erzielen.

Dies würde voraussetzen, dass es innerhalb weniger Jahre zu einer massenhaften Abkehr vom Modell des individuell-privaten Pkw hin zu einer viel stärkeren Sharing-Nutzung kommen müsste und wenn öffentliche Verkehrssysteme massiv ausgebaut werden, auch in ländlichen und suburbanen Gebieten. Leitbild müsste ein integriertes Mobilitätssystem sein, in dem ein emissionsfreier Linienverkehr von Bussen und Bahnen das Rückgrat bildet und die Lücken in dünn besiedelten Gebieten über elektrische Rufbusse, Shuttles, Taxis und Carsharing-Flotten geschlossen werden, die als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge organisiert sind. Um einen globalen Effekt zu haben, müsste ein derartiges Leitbild aber auch in den aufstrebenden Volkswirtschaften Brasiliens, Indiens oder Chinas als erstrebenswertes Ziel angesehen werden. Davon sind wir derzeit weit entfernt.

> Jörn Boewe/Johannes Schulten

Die Transformation der globalen Automobilindustrie. Trends, Deutungen, sozialökologische Handlungsstrategien – Ein Handbuch für die gewerkschaftliche und politische Praxis

#automotive #transformation #Verkehrswende #mobility #Mobilitätswende

>>> download